*Por Fernanda Sández / @siwisi.

El cielo de los qom es, en realidad, un libro. Podrá parecer un manto azul y combado, lleno de luces que titilan, pero eso es pura apariencia. Porque ahí, en lo alto, ellos siguen leyendo las historias que les contaron sus ancestros y que todavía repiten a sus hijos. Y hay una que es infalible a la hora de poner a los chicos a temblar: la del Yrá Ypayí, o “Fin del mundo”.

Cuenta que un día, cuando las lechuzas ya no puedan seguir devorando a los murciélagos (andirá, en lengua originaria), estos se reproducirán descontroladamente; se volverán legión y, en algún momento, serán tantos que terminarán formando un murciélago gigante, el Andirá guazú: el gran murciélago del fin del mundo.

Ese día, el monstruo desplegará sus alas, cubrirá por completo la luz del sol, y la vida sobre la Tierra comenzará a terminarse. Será, dicen, el principio del fin. Quizá por eso, en el Chaco —una planicie ubicada al norte de Argentina y compartida con Paraguay—, lo grande que anda por el cielo rara vez trae buenas noticias.

El pájaro más visto

Para Lelia López, una señora delgada y de sonrisa desconfiada, además de campesina, qom, vecina de Campo Medina —un paraje rural de Chaco, en el norte argentino, a más de 400 kilómetros de la capital provincial—, las avionetas fumigadoras, que durante mucho tiempo fueron el pájaro más visto en el cielo de su localidad, tienen algo de eso. De bicho que asusta. De pájaro de mal agüero. Y con razón: cada verano, de mañana y de tarde, cuando se escuchaban los motores y el veneno caía en ráfagas desde arriba, su huerta se desmayaba entera. “Se ponía triste”, dice. “Y se llenaba de manchas.”

Pero, lo peor venía después, cuando la piel empezaba a picar y se llenaba de ronchas. A sus hijos —nueve—, les dolía la cabeza. Comenzaban a vomitar. Entonces, a veces, Lelia tenía la ocurrencia de ir a la salita de salud.

—Y ahí la doctora me decía que yo era una mentirosa. Que eso no podía ser.

Después, si tenía suerte, le daban algún remedio “para la gripe”. Y la mandaban de nuevo a su casa. Porque, en esas tierras en donde ella vive, hay temas —como los que hacen a las fumigaciones sobre plantas, animales y personas— sobre los que es mejor no hablar.

La doctora María del Carmen Seveso, médica emergentóloga y una de las voces más activas en Chaco contra las fumigaciones con agrotóxicos que irrumpieron en la provincia en 1998, con la llegada de la soja transgénica, confirma lo que dice Lelia. Lo vio mil veces: personas intoxicadas por los agrovenenos, pero tratadas con medicamentos para la gripe o alguna alergia. Eso fue, en parte, lo que la impulsó —junto a otras médicas, enfermeras y efectores de salud— a crear la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. Quienes la integraban eran, en su mayoría, médicos y médicas rurales. Esos a quienes los campesinos y aborígenes del Chaco más profundo les contaban lo que les pasaba tras cada fumigación. Esos que supieron, casi 20 años antes, que los agrovenenos tenían múltiples y graves impactos en la gente que —como Lelia— vivía alrededor de los campos.

El derecho a respirar

Campo Medina —como Campo Nuevo, como Lote 4, como Napenay, como tantas otras ínfimas localidades en donde la frase “expansión de la frontera agrícola” se traduce desde hace décadas en un desmonte apocalíptico— es el hogar no sólo de Lelia, sino también de varias familias originarias y criollas. Dedicadas desde siempre al trabajo de la tierra, la llegada a mediados de los 90’ de la agricultura industrial —bajo la forma de gigantescos latifundios dedicados a la soja, al maíz y al algodón, todos transgénicos e inseparables de un paquete de agroquímicos (herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros)— significó bastante más que una alteración del paisaje. Representó, sobre todo, la pérdida de algo tan simple como el derecho a respirar.

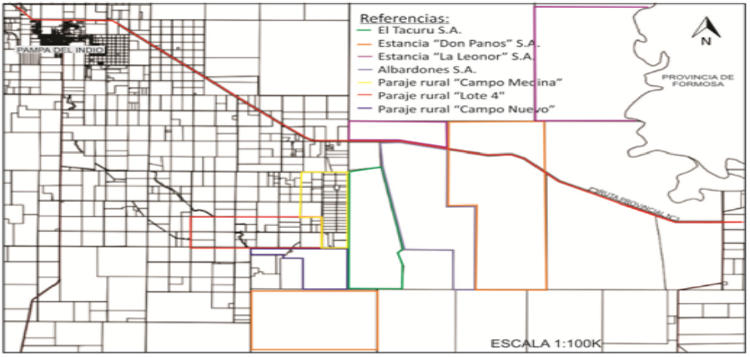

El mapa lo muestra: en la actualidad, las tierras habitadas por los qom y campesinos criollos están jaqueadas por mega establecimientos agroindustriales. Lo que allí se ve es el resultado de más de 100 años de racismo de Estado, que así como entre 1884 y 1911 emprendió la llamada “Campaña del Chaco” (o “Conquista del desierto verde”) y terminó repartiendo entre blancos e inmigrantes 2,5 millones de hectáreas, hoy arrincona a las comunidades originarias a fuerza de venenos y desidia. A los antepasados de Leila y a su gente, apenas les cedió —como una gracia— las mismas 40 leguas en las que todavía están encapsulados.

[También te puede interesar: ¡Basta de agrotóxicos! El mundo movilizado contra Monsanto.]

Antes, cuando no había leyes de protección contra las fumigaciones, no sólo las gallinas, los cerdos y los chivos se descomponían al paso de la avioneta: la huerta completa se secaba. Las chivas comenzaban a malparir. Los niños y las niñas terminaban en la salita de salud, recibiendo jarabes para la tos o una aspirina, a modo de consuelo. Fue entonces cuando el marido de Lelia, Juan Capra, junto a otros vecinos —como Napoleón Tomas y Mariano Peñaloza, qom todos ellos— decidieron hacer algo. Antes de que fuera demasiado tarde.

Así, en 2010, un grupo de familias llevó su denuncia ante la Justicia. El principal acusado fue un establecimiento con nombre de vecino simpático, Don Panos, y extensión inaudita: 90.000 hectáreas de campo desplegadas sobre dos provincias argentinas (Chaco y Formosa). Para cercarla, se necesitarían 10.000 kilómetros de alambre. La misma extensión que se necesitaría para alcanzar la llamada Línea de Kármán o límite exterior de la atmósfera. Otra vez, es el cielo el que cuenta la historia del Chaco.

Panorama claro

Contra todas las posibilidades, la Justicia les dió la razón. Recién al cabo de ocho denuncias ante organismos tan variados como la comisaría local, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y hasta una presentación en la Cámara de Diputados de Chaco, en julio de 2010, pero les dio la razón. Ese día, un hombro morocho y de rasgos aindiados se paró frente a los legisladores, y dijo:

—Soy Mariano Peñaloza. Soy indígena. Estoy orgulloso de ser indígena. Yo vivo del monte, de agricultura, de ganadería. Hoy, no tenemos eso. Se nos murió todo. Llega a un metro de mi casa el mosquito. ¿Qué es lo que quiere esa empresa? ¿Que nos vayamos todos? Pero, yo no quiero vivir en el pueblo. Quiero seguir con mi cultura.

Dos años después, lograron que la Justicia chaqueña dictara una medida cautelar prohibiendo las fumigaciones aéreas en la zona lindera con las familias de Campo Medina. Dicho de otro modo, ya no se podía fumigar a menos de 600 metros de las casas. Ya no se podía seguir arrasando, de pasada en pasada, lo único que las familias tenían para comer.

La medida nunca se respetó del todo. Pero, para Lelia, Napoleón, Mariano y el resto de sus vecinos y vecinas, el panorama estaba claro: alejadas las fumigaciones, idos los venenos, el desafío era generar alguna producción que les permitiera ganarse la vida sin enfermarse ni morir en el intento. Algo que, más allá de subsistir, les permitiera volver a soñar. Algo propio. Y diferente.

Fue entonces cuando se acordaron de gualok, que es como los nativos del lugar llamaban al algodón. Antes de la llegada de los españoles, antes de la explotación, mucho antes de que las semillas de Monsanto comenzaran a producir un algodón radiante y cultivado en base a venenos tan peligrosos como el 2-4 D, la atrazina o la cipermetrina (un agroveneno debe aplicarse 14 veces por semana, como secante, previo a la cosecha), gualok estaba ahí y era una parte clave de la economía campesina. Sólo tenían que recuperarlo. Pero, ¿cómo? ¿Era realmente posible cultivar el algodón sin aplicar venenos? ¿Sobrevivirían las cosechas? ¿Quién compraría ese algodón? Y la pregunta central: ¿existirían todavía las semillas criollas, originarias y libres de patentes?

En busca de los suelos perdidos

Como en todo proceso, a la hora de recordarlo y decir qué fue primero y qué después, a menudo las voces se confunden. ¿La Mesa de desarrollo local fue antes de la recomposición de los suelos? ¿O fue al revés? En cualquier caso, algo está claro: lo mismo que enfermaba a personas y animales había terminado por enfermar también a la tierra. Por convertirla en una piel desnuda, cuarteada por el sol, en la que las tormentas de tierra podían, incluso, durar horas.

“Justamente por eso, después de lograr el amparo contra las fumigaciones, lo que hubo que hacer fue recomponer los suelos”, explica Alejandra Gómez, una mujer pálida y sonriente, con el pelo cortado al estilo de Cleopatra. Abogada y miembro de la Red de Salud Popular Doctor Ramón Carrillo, explica que, para poder acompañar este proceso, la red de médicas, médicos y enfermeros del monte que conocían como nadie los impactos de los plaguicidas en la salud de la población se tuvo que reconvertir en fundación: la Fundación Ramón Carrillo. ¿Su nuevo compromiso? Ayudar a los pobladores a desandar el camino que lleva del agronegocio contaminante a la producción saludable, soberana y sostenible.

Pero, ¿qué es eso de “recomponer los suelos”? Digamos que restituirlos a un estado previo a la lluvia de químicos. En este proceso, colaboró la gente del INTA Sáenz Peña, una localidad cercana a Pampa del Indio.

Julieta Rojas es bióloga y trabaja hace 17 años en suelos. Como experta, sabe que el suelo es la base de todo, pero también que, en agroecología, su manejo es complejo. “Porque cuando no se pueden usar herbicidas, tampoco se puede trabajar mucho la tierra para evitar la degradación, hay que ir probando con bioinsumos (es decir, sustancias naturales y no productos de síntesis química), creando cobertura vegetal, etc. Para peor, en algunos lotes, hay mucho Sorgo de Alepo, una planta que es plaga”, detalla.

Poco a poco, el suelo —como el tejido social roto por la agricultura industrial— comenzó a tejerse otra vez. Pero no fue fácil. Especialmente porque, tras tantos años de atropello, a los vecinos y a las vecinas de Campo Medina se les hacía difícil creer que no los fumigarían más; que no seguirían considerándolos maleza o bicho, u otra cosa a eliminar.

“Lo bueno fue que la empresa Don Panos se comprometió no sólo a dejar de fumigar a las familias denunciantes, sino a toda la zona linde con Campo Medina. Entonces, lo primero que se recuperó fue la llamada ‘sementera baja’, que es como se le dice a la huerta donde se siembra zapallo, porotos, mandioca, batata, maíz y todo eso que es para consumo familiar. A partir de eso, se pensó en recuperar también el cultivo del algodón. Fue entonces cuando una empresa de Buenos Aires se interesó. Se hizo una primera campaña y una primera cosecha. Pero algo pasó”, explica, misteriosa, Gómez.

La cosa fue así: alguien de la comunidad vio a alguien de la empresa de Buenos Aires que les compraría el algodón hablando con alguien de Don Panos. La voz se corrió, y adiós al acuerdo: varias de las familias, en particular las denunciantes, se negaron a seguir trabajando con la firma. Pero, sí querían seguir haciendo algodón y sin venenos, en familia, con la posibilidad de conservar sus huertas y animales. Eso sí los entusiasmaba.

La razón la cuenta Regino Altamirano, un criollo alto y delgado, de pelos largos y alocados que a veces sujeta con una boina al estilo Che Guevara. Él preside la Asociación de Pequeños Productores de Chaco (APPCh), una organización territorial que hoy reúne a una cincuentena de productores y productoras de la zona, 28 de los cuales se sumaron a la producción de algodón agroecológico en 2019, en lo que fue la segunda campaña. “La mayoría de las familias de acá había hecho algodón toda la vida, pero algodón natural, no el transgénico, porque ese es caro para el pequeño productor: hay que comprar semillas, químicos… Y no se puede.”

Lo que sí se podía, idas las fumigaciones, era lo otro. Volver a sembrar en las parcelas familiares comida y algodón, como siempre había sido. Eso fue lo que hicieron: volver al origen. “Y le pusimos ese nombre —N’Oxonec, algodón de frontera— porque la primera palabra quiere decir ‘tejido’, y lo de la frontera porque hasta ahí nos fueron barriendo. Hasta el borde. A los criollos y a los qom, y todo para hacerle lugar al agronegocio”, dice.

Volver al futuro

La idea era poderosa: recuperar los suelos primero, la comida después, más adelante el algodón y así hasta restaurar todo lo destruido. Había que recuperar la tierra arrasada. Con el tiempo y los resultados, la idea fue creciendo hasta lo que ya se logró: que la cadena de valor completa fuera chaqueña. Dicho de otro modo, que desde las semillas hasta la cosecha, el desmote, el hilado, la confección y el diseño, todo fuera “Made in Chaco”.

La primera campaña fue la de 2017. En septiembre de ese año, unas pocas familias de Campo Medina plantaron semillas tradicionales —no transgénicas— provistas por el INTA local, que las había preservado. Su nombre: Guazuncho, que es como se le dice en la zona a una especie de cervatillo que anda por el monte. Sembraron. Y cruzaron los dedos, en el más absoluto de los silencios. Por si acaso.

Se sembró sobre parcelas familiares de entre un cuarto y media hectárea, no más. ¿Por qué no mayores? Entre otras razones, porque el cultivo de algodón agroecológico implica, por sobre todas las cosas, recuperar la escala humana. Un campo de miles de hectáreas se trabaja con máquinas y con químicos, mientras que una parcela como las existentes en Campo Medina —donde se cultivan simultáneamente algodón y alimentos— requiere de mucha mano de obra para absolutamente todo. Por ejemplo, para la siembra, para el control de los organismos que ataquen el cultivo y, finalmente, para la cosecha, que también es manual. Se hace en noviembre, al rayo del sol, copo tras copo. “Además, así, uno va viendo también qué semillas sirven para replantar, para usar en la próxima campaña”, explica Regino. “Esto también es algo bueno, porque antes no teníamos qué sembrar y hoy ya tenemos familias en diferentes partes que se dedican nada más que a producir semillas. Son semilleros, y por eso ahora sabemos que podremos volver a sembrar, porque semilla hay.”

Tejer sueños

El acuerdo era claro: las familias sembraban y la Fundación Carrillo les compraba toda la producción. Íntegra. Y se ocupaba, a su vez, de la comercialización de los hilos y de los textiles hechos con esos hilos sin venenos. Dicho de esta manera parece simple, pero detrás de cada cono de hilo —de un kilo cada uno— que se genera tras cada cosecha, hay cientos de batallas invisibles. El control de lo que la agricultura industrial denomina “plagas”, por ejemplo, debe hacerse con sustancias naturales. Y, cuando el temido picudo algodonero dice “presente”, hay trampas esperando por ellos. Todo sea para preservar lo que hace de esta fibra algo único en su especie: un algodón purísimo, jamás rozado por agrotóxicos ni por tinturas. El sueño de los alérgicos hecho realidad, sí, pero también un dato económico: a partir de esta experiencia pionera en el Chaco, la importación desde lugares tan cercanos como Perú o tan distantes como India dejó de ser la única alternativa para quienes buscaran un material de este tipo. Hoy, en Chaco, hay ya cinco municipios participando de esta experiencia (Pampa del Indio, Las Palmas, Castelli, La Leonesa, Presidencia Roca y Castelli).

Ya van por la sexta campaña, y hay alegría en el aire. A fuerza de lucha y compromiso, consiguieron que el Gobierno los acompañara en algunos procesos y hasta que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, según su sigla en inglés) se interesara por el proyecto y los sumara al programa “Un pueblo, un producto” (OVOP) a través del cual reciben asesoramiento y capacitación que esta iniciativa no naufrague en las turbulentas aguas del mercado. Es más, en febrero de 2023, el proyecto llegó a Buenos Aires y tuvo su propio stand en el evento de JICA. En el afiche aparecía Regino mostrando orgulloso un copo de algodón.

[También te puede interesar: El río Beni enferma con mercurio e indígenas quedan impotentes ante la minería.]

El cielo protector

Con todo, el objetivo por ahora no es seguir creciendo, sino sostener —más que la “cadena de valor”— la red y los lazos que los han traído hasta acá. Esto es, la trama, porque eso es lo que significa N’Oxonec en qom: la mixtura de múltiples hilos. Cada prenda es, en ese sentido, un mapa vivo. “En esta hay hilo de Campo Medina y de Colonia Benítez, el textil se hizo en Saénz Peña, el bolsillo lo tejió una artesana de Miraflores”, detalla Alejandra.

Un dato más: se está recuperando un algodón casi extinto y hermoso. La semilla fue recuperada y se la bautizó Gualok. Es marrón. Alejandra muestra un ovillo y sonríe. También, ¿cómo no hacerlo?

Seis años atrás, en Resistencia, la capital de Chaco, lo que entonces era la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo organizó unas jornadas para hablar del impacto de las fumigaciones en la salud humana y el ambiente. Se expuso entonces “El costo humano de los agrotóxicos”, el multipremiado trabajo del fotógrafo Pablo Piovano, y Leila López contó su experiencia como campesina y madre de niños que crecieron viendo pasar la avioneta fumigadora como un pájaro más.

Ahora, en 2023, una comitiva de Campo Medina llega a Buenos Aires para contar hasta qué punto pueden cambiar las cosas cuando la gente se organiza para pelear por lo que merece, para volver a vivir una vida de verdad. La palabra clave aquí es territorio. Porque, como explica Regino, “la gente no se quiere ir: la quieren sacar. Pero los productores quieren quedarse a vivir como vivieron siempre”.

Y para eso, insiste Gómez, la escala es fundamental. “Por eso no queremos, por ahora, sumar más familias, porque necesitamos visitarlas, hacer controles, explicar, capacitar. Es mucho trabajo y hay pocos recursos humanos. Nos falta equipo, pero, además, queremos saber quién nos compra, para qué van a usar nuestro algodón.”

Semejante cuidado no es casual porque, como recuerda Regino, alguna vez —entre 2008 y 2011— se pusieron a hacer algodón a pedido de una firma italiana. “Ellos nos pedían, y nosotros lo hacíamos. Era algodón biodinámico. Pero una vez ese algodón se contaminó, y no nos pidieron más. Muchas familias se quedaron con la cosecha y sin nada”, cuenta. Para que eso no se repita, ecidieron ir creciendo despacito. Como lo hacen las plantas. Las de verdad, al menos: paso a paso.

El círculo

—Soy enfermera en el puesto de Campo Medina. Hace 12 años que trabajo ahí. Somos un equipo muy chico. Médico no hay. Al médico lo llamamos por teléfono y lo consultamos, y él nos dice qué hacer. Cuando pasaba algo con las fumigaciones, lo llamábamos y él nos decía.

—¿Y qué les decía?

—Y, “denles sales”, por ejemplo.

Así, con sales o con remedios para la gripe —cuando había— era como se trataba a los niños y a las niñas que llegaban al puesto. Allí los recibía —y los recibe aún— Alejandra Peñaloza, una mujer bajita y de sonrisa esquiva. Resistencia está a kilómetros de Buenos Aires, Pampa del Indio a 400 kilómetros de Resistencia y Campo Medina, donde vive Alejandra, todavía más lejos: es un paraje rural ubicado a 40 kilómetros de “Pampa”, como le dicen en la zona. Ella es la que está ahí, a donde pocos llegan. Y a donde antes los vecinos llegaban así como cuenta ella.

“Casi todos con vómitos y diarrea. Lo que pasa es que los chicos veían el avión y salían a correrlo. A jugar con la lluviecita.”

La lluviecita.

En 2012, Mariano Peñaloza —el papá de Alejandra— logró, junto a otros vecinos, que la “lluviecita” parara, que no los fumigaran más. Mariano murió en 2021, tras un accidente cerebrovascular o ACV. Tenía Mal de Parkinson y su cuerpo era, todo, un solo gran temblor. Idéntico al que experimentan los insectos cuando sobrevuela el campo la avioneta fumigadora. No es casual: por algo, en 2015, el Ministerio de Salud de Francia reconoció como enfermedad laboral de los agricultores al Parkinson provocado por los agrovenenos como los que Mariano Peñaloza se pasó la vida respirando. Y así la llamó: Parkinson par pesticides.

La nieta de Napoleón Enrique, otro de los primeros denunciantes, también tiene problemas. “No camina”, explica Alejandra.

Con todo, que ella —aborigen, qom, fumigada, barrida hacia la última frontera de las cosas— sea enfermera en Campo Medina es una forma de justicia. Que ella y su familia sean parte del proyecto No Oxonec, también. “Nongoné”, pronuncia Alejandra. Y después dice otra palabra, la misma con la que cerró su participación en el seminario de Buenos Aires, que eligió al proyecto de algodón ecológico entre muchos otros presentados por Argentina.

—Ñachec.

“Gracias”, en qom.

Aunque los agradecidos deberíamos ser nosotros. Todos nosotros.

*Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que BIOGUIA forma parte.

Global

Global

México

México

España

España

Argentina

Argentina

Colombia

Colombia

EEUU

EEUU

Chile

Chile

Perú

Perú

Costa Rica

Costa Rica

Uruguay

Uruguay